だいちゃん Diary

GDP

「失われた10年」や「失われた20年」という言葉は、日本経済を客観的に観た時かなり的確な表現だと思う。アメリカでさえこの間にGDPは2倍になっており、世界中で日本だけが経済成長が置き去りにされている。先日小宮一慶さんになぜ日本だけGDPが伸びないのか聞いたが「供給に対して消費が少ないから」と言われた。

この一言を私なりに解釈すると

① 少子高齢化により消費が大きく見込まれない

② 20年前に既に日本人は豊かで大きくお金を使うものがない

③ インフレマインドが日本にいきわたっている

リー・カンユーが新聞社のインタビューで「私は高齢になったので若い時と違って、どんなにカッコ良い車が出ても買う気持ちは起こらない。少子高齢化はシンガポールも日本も一緒だが、リーマンショック後、日本は外国人労働者を追い出したが、シンガポールは積極的に受け入れている」と言っていた。

GDPが上がると国家財政や医療問題や年金問題の全てが解決する。GDPをあげる解決策として、私は能力のある移民を積極的に受け入れるべきだと思う。すでにお金持ちが日本から財産を移し始めている。企業にとって、GDPは会社の売上。会社の売上はお客様に会社が選ばれ支持された結果。日本も世界中の富裕層や優秀な人から愛され選ばれる国になれば、高コスト体質でも生きていける、日本の治安の良さや繊細な国民性や優しさ、そして美しい自然。

縁

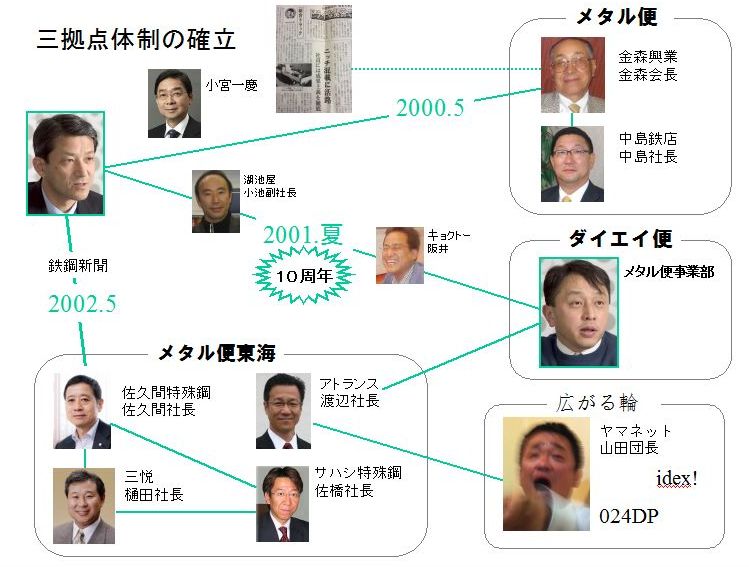

ダイエイ便のレベルアップ研修で、メタル便のことを説明する時間を30分もらった。総合トラックがメタル便にどう関わっていくかを説明するためにこの12年の相関図を作成してみた。作ってみて驚いたことは、全ての展開が出会いから始まっている。

左の写真の左の上部、総合トラックが小宮一慶さんに顧問になってもらう中、日経の取材をしてもらい、一枚の記事になった。この新聞がキッカケとなり、お客様である金森会長の目にとまり、鉄鋼団地の共同配送の構想が出来上がった。大阪へも、東海への展開も全てご縁が広げてくれた。

でも単に縁があったから広がったのではなく、やるべきことが明確だったので出会った人が関わったり協力者となってくれた。改めて縁の持つ不思議な力を痛感する。カジ

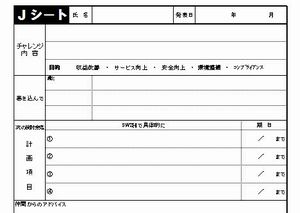

J(自慢)シート

月に一度幹部で業績検討会が行われる。数ヶ月前に小宮コンサルにアドバイサー参加いただいた時、参加者が受身になっていると指摘をいただいた。その解決策として、「Jシート」なるものと作った。J=自慢で、1ヵ月一点に絞って挑戦してみたいことを幹部の前で宣言して、1ヵ月後にその成果を自慢するものだ。その用紙には巻き込む人も記入する。

運営して3ヶ月会社が動いてきた感じがする。幹部といえども日常業務で手一杯でゆとりをもって物事に取り組む時間はない。でも日常業務の連続では進歩や発展はない。だから一つだけに絞ってアクションを起こす。やるべき事を宣言した時点で、仲間から厳しい意見も交わされる。その必要性や最優先にすべきことなのか。巻き込む人の記入もあり、協力してもらいたい人を用紙に勝手に書きこむ。これも重要で、チームプレーが生まれる。

我々は切ないくらいに「褒められること」を欲しているが、残念ながら会社では褒められることは先ずない。だからその替わりに、自分で自分を自慢しようという意図である。

恥ずかしながら私を含め数名が、Jシートに何を一点に絞るのか解らないとの発言がでた。それも良しだと思う。悩みから次の自分の使命が生まれてくるからだ。 カジ

働く

19歳の息子が夏休みの期間中、コンビニでアルバイトをやり始めた。夜10時~朝6時までの夜間勤務だが彼にとっては初めて仕事である。親にとして息子が社会で役立っていることを考えると何か感無量である。

私は17歳で銀座のデパート食品売り場が最初のバイトだったが、初めて教わる仕事に間違をしでかさないかの恐怖感はあったが、同時にワクワク感もあった。それから数えると40年間仕事を経験してきたが、今では働くことが日常では当たり前のことになっている。

でも社会に対して自分が役立つことに、いつでもワクワク感を持てればと思う。働くことの代償の一つがお金であるが、お金に左右されて仕事本来の価値を忘れてしまいがちがちだ。

バイト先のことを根掘り葉掘り聞くと息子が嫌がるの触れないでいるが、妻経由の話だと職場の方々がとても可愛がってくれているそうで、社会の懐の深さの感じる。

売込み

携帯電話に投資マンションの売込みの電話が入ってきた。無縁の人には教えてない番号なので、用件を聞いた時点で悪質な売込みと判断した。

そんな時は断る前に、「まずは会社名もう一度教えて下さい」「セクションとあなたのお名前は」「用件を折り返す場合の、直通の電話番号を教えて下さい」と先方に丁寧に問いかけをする。今回もその様に聞き出すと、急に売込みの相手が警戒して「何でオタクにそんな事を答えなければならいのか」と言葉使いが荒くなってきて、ガチャ切り状態で電話を切ってきた。

熱心な売込みは否定しないが、受ける立場では全く知らない人からの携帯電話への売込みはやはり嫌だ。前にも携帯に売込みがあった時、電話の先の上司に代わってもらい「携帯電話に対して売込み営業をすることが抵抗ないなら、あなたの携帯電話も教えてもらえますか」と相手に言ったことがあるが「なぜ個人のを教えなければならいのか」と反論してきた。

自分がやられていやな事をするのは、仕事を言えども良心が咎めると思う。こんな電話を毎日掛けていると、社員も心がすさんでくると思う。未来のある若者にこんな事をさせる会社の存在価値も疑う。

聞き出した社名をもとにネットで検索すると丁寧にホームページが作られており、立派な会社に見えるのだが。仕事をする時の満足度には、関わった人が幸せになることも重要だと思う。

酒売場

ダイエーやヨーカドーの酒売場には、ワインやスパークリングの種類は多いが、ウイスキーやスピリッツ系は売り場面積が極端に狭く各種数本しか置かれていない。理由は利益率だと思う。

ワインは品種やメーカーが中小なので、消費者には価格差が見えない。酒専門のディスカウンターも一時より、ウイスキーやスピリッツ系の種類は少なくなり、ワインや日本酒・焼酎が多い。ウイスキー好きの私にとっては、この割り切りは不満を感じる。

都心部の繁華街にある酒専門店や成城石井には、ウイスキーやスピリッツ系はふんだんな品揃えで、見たことのないモルトウイスキーやバーボンやジンが並び、メーカーの特色は味についてのコメントがつけられている。知名度のない少量メーカーになると利益率が高い。

要は知名度のあるナショナルブランドだけを販売していたら、酒売り場は維持できないということだと思う。

物流でも、誰でもやれることは=低収益というのは、紛れもない事実である。酒の販売については規制があるが、こと運送においてはお客様でもトラックを購入すればできる仕事であり、我々に委託するのは料金が安いからである。

漢字・ひらがな・カタカナ

釜山港見学に行ったとき、ホテルの備え付けパソコンで自分のメールをチェックしようとしたが、どのサイトに移動してもパソコンに出てくる文字がハングル文字で全く意味が解らない。英語はそんなに堪能ではないが、英語表記してあると多少理解できるのにとその不自由さを実感した。

でも、外国人にとってみると漢字・ひらがな・カタカナも全く同様で、全くヒントの無い文字なのだと実感した。

自社のホームページでも「総合トラック」も「メタル便」も理解してもらえない。

海外企業と取引することは無いだろうが、せめてホームページには英語表記の必要性を痛切に感じた。

生き生き働く

ホンダクリオ神奈川のビデオを勉強会で見た。

相沢前社長の方針により、同社は訪問営業は一切しないのに、全国平均の2.5倍を売るという驚異的な会社だ。その理由は生き生きと仕事をしている社員の姿にあり、お客様をファンにさせている事に尽きる。

お客様の喜ぶ接客→褒められる→仕事が楽しくなる→生き生きと働く→お客様がファンになる。と好循環が続く。

アイドリング

共栄システムの前田繁孝さんに教えてもらった数値

1時間のアイドリングにおける燃料消費量は、

大型直6エンジン・・・・1.1~1.8

中型直6エンジン・・・・0.7~1.2

(エアコンを作動させると約2割悪化する)

アイドリング消費量

大型車 車型 (車両総重量 : 25トン)アイドリング1時間当り 1.5L〜1.8L

中型車 車型 (車両総重量 : 8トン) アイドリング1時間当り 0.9L〜1.2L

※数値は気象条件等により実際の消費量とは異なる場合があります。

※引用 いすずホームページ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

軽油単価 120円/Lとして、各数値を硬めに下限で計算すると、大型は一時間当り180円、中型は108円となる。当社の場合、20台の車両なので年間50万~80万円のコストにになる。私が個人的に驚いたことは、価格より一時間で1.8Lの軽油が燃料タンクから消えてなくなことだ。 カジ

井戸を掘る人

田中角栄と周恩来の間で交わされた1972年の日中国交正常化から40年が過ぎた。その時、日本の訪中団の最年少で通訳として参加されたS嬢にその時の生きた話を、4月に仲間の会で講演をしてもらうことになった。

その下打ち合わせの為、昨年より5~6回の事前打合せをしつつ、当時の経緯を聞かせてもらっているが聞けば聞くほど興味深い話が多い。

そこには、状況を詳しく知るものでしか解らない表にでてこない先駆者が何人もいた。

日本には中国に対する太平洋戦争の戦争責任があり、中国のなかでは反日感情も根強く、一方では当時は中華人民共和国を中国とは認めておらず台湾と国交を交わしていた。その二つの障害を乗り越えての国交回復、それぞれの国で双方の大幅な譲歩が必要だった。表向きは田中角栄総理のお手柄だが、そこに至るまではLT貿易の存在無くしては実現しなかった。

周恩来が父のような存在として尊敬していた松村謙三さんの1971年の葬儀に中国から異例の弔問団が来日して、その動きが1792年のキッシンジャーの訪中、そして田中角栄の訪中と続いた。中国の繁栄のためには、中国にとっては日本とに国交回復が重要課題だったが、そこにいたるまでは多くの人が長年にわたって国運を懸けて命がけで井戸を掘ってきた、聞けば聞くほど松村謙三の存在が大きい。

「井戸を掘る」は中国で良く使われ表現で、日本では「麦踏み」がそれに近い表現かもしれない。

ここ数日その講演の準備で数百枚の写真の整理とデジタル化をしているが、どの写真でも控えめな周恩来の立ち位置は彼の人柄を表している。

(写真2: 周恩来氏と松村謙三氏)