だいちゃん Diary

昼時間の荷降し

総合トラックは、置き場に荷物を持込んでくれる荷主手配のトラックが多く、終日絶えない。混載貨物なので少量が多く、一台数分で降ろせる。いつも感心するのは持ち込まれたトラックを、昼時間でも当たり前の様に降ろしている。

営業でも配送でも一日を有効に使おうとすると昼時間がポイントとなる。休憩に使う時もあるが次の目的地に向かう為の移動に使えるとベストだ。大きな会社は受付時間はルール化され窓口に「午後1時から受付」が早々に掲示されたり、数名の小さな会社でも11時45分にトラックを構内に入れても、荷降し午後1時からと言われる。要は積降作業が12時00分を少しでも超える可能性のある場合は午後回しとなり、区切りが良いという理由で11時台から休憩に入る。働く者にとって昼の1時間休憩は当然の権利あり正しい。

総合トラックは運送会社で置き場作業者でも運転経験者なので、置き場に出入りする車両に自車や協力会社や荷主の区別はなく「仲間」だと思っている。作業員がいない場合でも、休憩中の運転手が気持ち良く降している。トラックの待ち時間は他人事でなく自分事の様に感じてくれている。経営者として強要したことは一切ないが、そんなことを当たり前にしているスタッフを誇らしく思う。でも他のトラックの入出庫を妨げる様な停止をした場合は、結構厳しい言葉で注意している。積降も到着順でおこなわれるが、順番を変える場合は運転手に明確に理由を伝えている様だ。よっと待ってもらった運転手には、自販機で缶コーヒを渡す光景を現場でみる時もある。

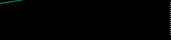

どんなモノ運べるの?

混載で現在どんな形状のモノを運んでいるかパンフレットを作ってみた。置き場で見かける商品を約1年かけ集めてみた。対象商品以外写真に写り込まない様に写真をトリミングして、1:1比率にする為に余白は青色の背景を付けた。商品写真を見てお客様が限定できる情報は、ボカシを入れお客様にも配慮した。それらの処理は、スマホの写真加工ソフトで一枚一枚行ったが、結構手間がかかった。木箱入り/ロール状/長方形のモノが多いが中身はバラバラで、一つの形状として一例をあげた。白黒の裏面には、異なる商品を混載する時の注意事項や、安全に輸送するための具体的な当社の取組み例を、ポラロイド写真に見立て表現してみた。我ながら良いできだと思う。

グーグル・スプレッドシート

一ヵ月位前に古賀常務より、受注表→配車表作成→運行指示書の毎日の業務にグーグルのスプレッドシートを活用したいとの提案があった。従来は4~5名がバラバラに受注し一枚の受注表に書き込み、その明細から一人の配車係がエクセルシートに入力し直し、30名弱のドライバー用に配車表を作成していた。それを複数名が受注段階から、クラウド上の一枚のスプレッドシートに直接入力してみてはとの提案だった。目的は配車係の作業軽減と、複数名で入力による作業標準化だった。20年の歴史の中でちょっとづつ改善して最適化してきた業務フローだけに、私自身はそう簡単には変更できるものかと横から疑心暗鬼で見ていた。幸いに私の憶測は大きく外れ、社内での数回の打合せとスプレッドシートを次々とカスタマイズして10日位で軌道に乗せてしまった。複数名が直近の配車を共有できる効果は計り知れず、会社としての受注能力も大幅に改善された。

更に大きな副産物もついてきた。事務所内の変革に気が付いたドライバーから、そのスプレッドシートをドライバーにも開放して欲しいと言ってきた。従来は配車表が完成した後、初めて各ドライバーが各自の運行指示書をみて積込作業を開始していたが、配車途中のスプレッドシートを置き場に設置したモニターでリアルでドライバーが見る事により、積込作業を早い段階から見込で開始することが出来る様になった。

私は変化を恐れ現状維持に甘んじるタイプだが、今回の業務改善は固有のリーダーシップの寄るモノではなく多くの人が自然に関わり、皆の知恵やアイデアを持ち寄って早期に完成形へと導いていった。実は今回の変革は、結果オーライの様な偶然の出来事ではない。長距離混載の日常業務においてこの2年間はサービス向上の為、全国にパートナーを探し配送ルートを工夫し進化を継続してきた。2019年4月~2020年8月の間に、北海道便・北東北便(青森/岩手/秋田)・南東北便(福島/宮城/山形)、浦安第二倉庫の立上げ・そして関東地区の当日配達便のスタート等、目まぐるしチャレンジし改善してきた。この様なことも意図も簡単に成し遂げる社風が、いつの間にか出来上がっていたのかも知れない。

ウーバーイーツ

新しいビジネスに精通する親友の高島健一さんに、私自身は依頼したことがないウーバーイーツのビジネスを運送会社の違いを質問した。ウーバーイーツのモノを運んでいるので、物流会社との線引きが知りたかった。

答えは明確で一言で表現した。ウーバーイーツは「マッチングビジネス」レストラン/運ぶ人/食べる人をマッチングしている。もっとも重要なことは、3者の信頼度を明確にレイティングしていることだそうだ。和コロナ感染後、スポーツジムに行けなくなってハマっているのが、自宅でできるネットヨガ(オンラインヨガ)。これはスポーツクラブではなく、ヨガインストラクターと利用者をつなぐマッチングビジネスだ。運営会社にはリアルなジムは存在せずオフィスだけ、運営会社はインストラクターの利用者がレイティングした評価を開示して、利用者のレッスン選択の参考にさせている。一方でイントラから利用者もレイティングされていると思う。

今後は実店舗を持たないスポーツジムが増えると同様に、ブローカーや水屋と言われてきた取扱業者がレイティング機能を付加したら、実運送業者は下請けになってしまうかもしれない。ネット上で使い勝手がよく、信用信頼のレイティングを開示するサイトを運営するとができれば、利益はマッチングサイトに吸収され、総合トラックのウーバーイーツの配達をする人に近しい存在になってしまうかもしいれない。

運行管理者一般講習

運行管理者一般講習は2年に一度の受講が義務つけられている。

義務化されいるからいやいや受講に来る人もいるが、私はこの受講を毎回とても楽しみにしている。講義の重点項目説明やテキストにより運輸行政の変化がつぶさに理解できる。経営指針作りにヒントになることも多い。運行や運転者の管理方法も具体的に教えてくれるので、聞いた翌日から会社に取り入れることができる。過積載→点呼→健康と重点項目も年々変化しており、今回は働き方改革の影響で労働時間管理が大きな焦点になっていた。

実運送を行う事業所では運行管理者設置が義務付けられているが、この講義は対象事業者でなくと是非も聞いてほしい人達がいる。輸送依頼する顧客や元請や運送取扱事業者である。運送は実運送を行う事業者が下請になっているケースが多く、運送スケジュールを実際に組む顧客や元受が必要な知識がない場合が多い。これでは現場の環境はいつまで経っても改善されない。実施に知らないが故に、20年前感覚で運行スケジュールや時間管理で配車を組んでいるシーラカンスの様な事業所も多くある。

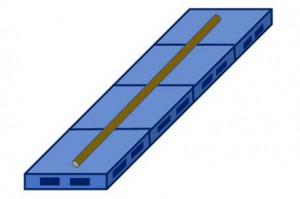

大激戦のパレット物、長距離混載サービス

長距離の混載サービスを提供する運送会社は沢山ある。知っている名古屋の会社だけでも東京⇔名古屋間を100台の車両で動かしているが、その料金は荷台の使用面積で決められ、荷台の30%の使用するなら一車代金の30%の価格になる。使用される車両はウイング車で貨物の多くは雑貨等のパレット物が中心で多くの運送会社が参入しているので、激戦の分、運賃もリーズナブルとなる。

食品や雑貨のパレット物には適するか、ただしこのサービスを利用して長尺物を運ぼうとすると大きな落とし穴がある。図式の様に4メーター物の長尺を運ぼうとすると4枚のパレットを使用することになり、少量であったらかなり割高になる。総合トラックの提供するサービスは、長い物や異形物を組合わせて運ぶ専門業者である。重量換算で運賃がはじきだせることができ、お客様が納得する運賃に近づけることができる。それでも異形状なモノと積み合わせるので大型車の荷台でも約7トンでほぼ満載になる。

何丁目何番地?

運送会社と言うこと、色々な相談を受けるが、当社では対応できないことがほとんど。運送会社の範疇は意外と広く、例えると魚屋と八百屋位の違いがある。自分なりに分類してみた。

【資本】

◇外資・ファンド・銀行・商社・流通・メーカー・オーナー

【サービス内容】

◇倉庫・運送・港湾(フォアダー)・3PL

◇陸運・飛行機・船・鉄道

◇元請・下請

◇水屋・実運送・倉庫・物流不動産・3PL

◇フリー・常用専属

◇チャーター・積合せ(宅配・路線・特別積合せ・等)・引越し

◇ウイング車・平ボディ・ユニック・トレーラー・軽トラ・重機・ダンプ

【扱い商品】

◇常温・チルド・冷凍

◇固体・液体

◇消費財系・工業系

◇ネット通販

◇商品別

アパレル・鋼材・紙・建築資材・食品・自動車・家電他

◇トランクルーム

地域の活性化

新浦安のイトーヨーカドー撤退の後、スターツが運営する60テナントが入るNewCoastショッピングセンターがオープンした。近隣に住む社員にオープンの話題を振ると「浦安の活性化に役立てばいいですね」との思いがけない言葉が返ってきた。オープン初日に見てきた時、この店は買い物に便利かの判断基準で一周回ったが、「浦安活性化」の視点では見なかった。スーパーはヤオコーが入ったが、ヨーカドーと明らかに違いを感じたのは、同じスペースなのに品ぞろえが圧倒的に多く選択肢が広がったこと。ヨーカドーの品揃えは、食料供給が厳しい時の食料品配給をイメージする。プライベートブランドは山と積み重ねられるが、商品アイテムの絞込みは閑散を印象付ける。菓子売り場にゴマ煎餅が無いのにはあきれてしまった記憶がある。

ショッピングセンターと地域活性化の定義づけは難しいが、我が社の運送なら意外と簡単に答えが導きだせる。当社はメタル便という関東向け/全国向けの混載サービスを提供するが、当社の傍に200社からなる浦安鉄鋼団地がある。今年で50年を迎えたが、最盛期と比較すると扱い数量は半分になっているかもしれない。ユーザーへのメーカー直送が増え問屋と通さなくなったり、船の大型化が進み浦安岸壁では対応できなくなったのも理由かも。でも我々の提供する少量混載のサービスに少しでも価値があるとすると、鉄鋼団地の企業にとってメタル便があるから販売エリアも全国へと拡大でき、少量多配送の商売も可能になるかも知れない。大風呂敷かも知れないが、想いはいつか実をむずぶ時もある。

自家用トラック

トラックディラーの営業が来社した。

「トラック売れている」と毎回同じ質問から会話がスタートする。2017年に大幅な値上げによる駆け込み需要があったが、その受注が一段落したとのこと。夏以降は浦安鉄鋼団地のお客様に積極的に営業をかけ成果が上がっているという。鋼材屋さんが持つトラックなので、大部分は自家用トラックだとのこと。運送会社は最大積載且つ最長荷台を狙うので4t車なら6.2Mボディが標準となるが、鋼材屋の場合は最大積載量が最優先となりしかも運転し易い様にショートボディが多いそうだ。

昨年春に浦安鉄鋼団地のお客様に物流勉強会と称して、ドライバー不足を起因する物流クライシスをお伝えした。100名近く集まりお陰さまで盛況で終わった。ドライバー不足は解った、運賃値上げも解った、仕事を断ってくるかもも解った。ならどの様に防衛するか・・答えは、運送会社としては後ろ向きだが、お客様が自家用トラックをもってもらうのが一番の防衛策だとお伝えした。私の提案が影響を与えたとは思わないが、流れの先を読めていたことは間違いないとトラックディラーさんの話を聞いて小さな自己満足。

爆走風塵

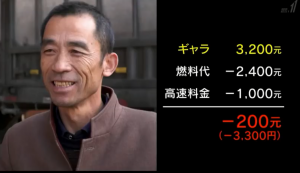

正月に再放送されたNHK BS1スペシャル「爆走風塵(じん)中国・激変するトラック業界」は見ごたえあった。3000万人いると言う中国のトラックドライバー、長距離輸送に従事する3組のドライバーを追跡取材したもの。増え続ける中国国内の物流に対応するため、規制が緩和され、すべての車種での個人経営が可能なった。一攫千金を夢見て多くの人が車両を個人の借金で購入し物流業に参入。その後に起きた現象が供給過多による運賃の下落、加えて燃料高騰と高速料金負担。増え続ける車両事故と輸送トラブル。借金で車両と購入したから、赤字でも仕事を取るしかない。仕事は荷主→仲介ブローカー→ドライバーの流れで成約され、仕事完了時に運賃が直接運転手に手渡される。その商談が自由にできる様に巨大なトラックヤードがあり、展示会を想像させるほど巨大な商談スペースが用意されている。写真の収支ケースは、ギャラより燃料代と高速料金を上回り、人件費は全くでてきない。それでも次の運行に賭ける。この現象の背景には明らかに国策があり、物流が滞ることはないシステムだ。

日本で軽トラックだけに認められている物流の個人経営。物流2法以降その流れが2t車や4t車の広がるとの噂はあったが、この中国の状況をみると日本でのこれ以上の個人経営化は無いと確信した。でもうらやましく思ったのは巨大なトラックヤードである。ドライバーが安心して休憩できるスペースであり、市場も併設されて衣食住には困らない。日本では大きなトラックを止める施設が少ない、よく見かける現象だが道路の左車線を駐車場にしている。トイレはどうするのだろうと心配してしまう。(写真は全てNHKのサイトより出典)

この番組はネットで今でも動画でみることができる。