だいちゃん Diary

変えよう 変えていこう

総合トラックらしさ?

1.何で会社は粗利を得ているを理解してない

2.部下の仕事をしてその急がしさに、満足している上司

3.マイナス要因に 見て見ぬふり・変な遠慮・自分の責任ではない

4.不利益でも、現状は変える必要はない

5.赤字のお客様に中途半端な笑顔で接する

6.遅い対応でチャンス逃がす

7.間違った部門意識 チームワークより個人

8.当事者のいない所で、悪口

9.実施しないことの正当化 「・・・だから、やらない」

これだけで充分ですか。まだ有りますか。

私は5項目あてはまりした。カジ

(写真1: 共栄電工の傘たて)

(写真2: 共栄電工のトイレ)

腰痛

この数年で、オフィス書類積込み作業中のギックリ腰等で腰痛に悩むドライバが続いている。その腰痛対策のミーティングを行なう。その要約

《作業中の心得》

①荷物をつかむ時は、背筋を伸ばして腰を落として持ち上げる。 頭を下げたら×

②荷物を運ぶ時は、ヘソの前に荷物を近づけ、体全体で運ぶ。 手で荷物を運ぶ×

③荷物を置く時は、腕力に頼って腰をひねらない。置き位置に対して、体を正面にもっていく。

④一度に持つ量を減らす。無理をしない。

⑤積込み作業後も油断は禁物! 体が硬くなっているので、体を解してから次の動作に移る。

《日頃の腰痛対策》

⑥腹筋を鍛える。

⑦ストレッチの習慣をつけ血行を良くしておく。

《コルセットの着用》

⑧一時的なコルセットの着用は、腰痛になる危険性は解除されるが、常用していくと逆に筋力を衰えさせる。

⑨作業中は楽だが、汗がコルセット着用部分に汗が集中し、ひどいかぶれを起こす。

お人好し

社員から現場のこんな話を聞いた。

専属で仕事をするM君とI君はとってもまじめで、お客様の積地に他の運送会社より毎日早く行き、自分の荷物を選別した後、他社の分まで手伝う。積込みの順番は、届け先の都合で後から着た運送会社が先になる。他の手伝いをする為に、一時間早く出勤しなくても良いのに・・・。

総合トラックの運転手には、こんなお人好しと言うか、親切心がどこか存在している。これは社長や営業担当に指示でしていることではない。今回なぜこうしているかと原因を突き止めると前任の運転手が、お客様の為なら労を惜しまないタイプで実践していたことが当たり前の様になってしまっていたようだ。

この事実を聞いた以上、その誠意ある行動を続けさせるべきか、朝少しでも自宅でゆっくりしてもらえるように遅く行くことを指示するか、経営者として迷うところだ。 カジ

環境整備研修

本社の環境整備研修。

今回のテーマは「仕事のやり易い環境作り」。参加者が改善事項をポスト・イットに書き込み、それらを皆に発表する。日頃やろうと思っても中々その時間がとれないことを、今日は限られた時間内でだが一つ一つ解決していく。

所用で参加できなかったので、翌日職場がどれだけ改善され綺麗になったか楽しみに出社する。あちこちを見渡すと、

①綺麗に整頓されたファイリング棚

②ダンボールにいれられた不要品

③ホワイトボードに残された「社長の私物のせいり(原文ママ)」のポスト・イット

が印象に残った。 カジ

配車拠点 3箇所⇒2箇所へ

4月1日より、埼玉支社の配車業務を本社へ移管。一週間が経過して、お客様へも大きな混乱はなく、配車効率も向上し順調なスタート。

過去に、浦安配車と本社配車を一拠点で行ったことが有ったが、これはお互いが煩雑になり配車担当者にストレスが溜まってしまった。約一年間実施したが、失敗を確認し元に戻した経過がある。

何か成功し何が失敗するか、やってみなければ分からないこともある。

(写真: Q.(キューポイント)マークが徐々に定着していく。)

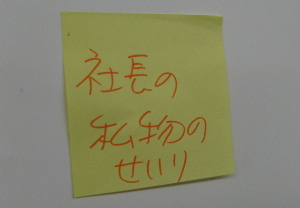

「フォロー営業カード」の運用開始

お客様へ訪問はタイミングが重要。

お客様も忙しい、忙しいと時に来られても邪魔くさいし、必要な時にはなかなか訪問がない。

受注業務の中で、お客様に訪問すべきだと感じた時、「フォロー営業カード」を記入する。訪問の端緒を17項目リストアップして重要度によって2グループに分ける。カードは左に問題点を書き、右に訪問後の対応を記入する。

レベル1は青色カード → 1週間以内に訪問すべき事項

レベル2はピンクカード → 24時間以内の対応し訪問すべき事項

トラブルは当然レベル2に属する、謝罪すべき時に謝罪し、対応すべき時に対応する。そのスピードが重要。

運用後は、まずまずの成果を上げているし、会社全体がお客様の動向に敏感になってきた気がする。

アイサツ

小宮コンサルタンツの研修でグアムへ。

朝は前日の研修振返りを兼ね、大栄の吉田さんとタモン湾の約一時間の散歩を日課とする。

タモン湾はグアムリゾートの中心で、湾は浅瀬で泳ぎ安く、砂浜は真っ白で綺麗、ビーチの幅はそれほど広くない。すれ違い様に、欧米系の老人が”Good Morning”と声をかけてくる。こちらも”Good Morning”とアイサツを返す。20~30分歩くとビーチは岩山で行き止まり、同じビーチを帰ってくることになる。

数メートル先に、先ほどアイサツしてくれた老人を発見、今後はこちらから先手をとって声をかけたいが、会うのは二度目、同様に”Good Morning”と言うのか?迷ううちに先方から”Have a Good Day”と声をかけてくれる。英語には便利な言葉があるんだ、と思わず関心する。すれ違い様、アイサツを交わす人が多い。

早朝散歩は翌日も翌々日も、同じ時間帯で続けたが、その”Have a Good Day”の老人には会わなかった。後で気が付いたが、その老人がいた日だけ、言葉を交わす人が多かった気がする。アイサツは伝染していくのかもしれない。

たった1人の行為がビーチ全体に広がり、多くの人の1日を爽やかなものにしてくれた。 カジ

(写真1: ホテルが立ち並ぶ)

(写真2: タモン湾は夕日が綺麗)

第29期経営計画発表会

2008年経営基本方針

1.お客様第一主義

2.環境整備

3.重点主義

・工夫、徹底、継続の定着

・受注⇒配車⇒フォロー営業の品質を高める

(写真: 来年の5月26日で総合トラックが30歳になる。)

マーク

受発注はファックスが主体で、1オーダーでも3~4回のファックスを利用する。その書類は文字が並び、無味乾燥としている。

総合トラックを一目で認識できる面白そうなマークがあれば楽しいかもしれないと思いつく。マークのゴム印を作り、ファックスの受注や車番連絡時に利用する。

さてそのデザインは?

運送=トラック というコンテンツの明確なものがあるが、この業界では当たり前。Wataruさんに相談したら、その日のうちに幾つかのデザインを書いてくれた。試行に試行を重ね少しずつ形が出来上がってきた。

多くの人に新しいマークの感想を聞いてみて意外性もあり好評。仕上げは、このホームページをデザインした大須賀君にお願いする。

(写真1: 大須賀君とWataruさん)

(写真2: イメージ写真)

ガンバらねば!

年末年始は実質稼働日が少なく、忙しく毎日が続く。我々も忙しいが、お客様もハードで、頭が下がる。

12月に入り連日深夜まで仕事をされるお客様や、年末31日迄仕事をされ年始4日からスタートするお客様。大切なお客様が一生懸命に仕事をされる姿を見て、我々も「ガンバらねば!」と思う。