だいちゃん Diary

「トンネルと抜けると・・・」

WHOでパンデミックに指定されたコロナ・ウィルス、我々の日常生活にどれほど影響を及ぼすのか計り知れないがいつかは収束する。

コロナ後、来客の銀行マンから聞いた話だが、曰く、在宅勤務ができる会社や部署、この数か月の実施で、今後定着してくるかも知れないと、銀行の本店には2割の優秀な人材がいる一方で残りの8割が仕事ができず支店で受け入れられない人材の溜まり場であると。今回の在宅勤務により仕事のしている様だか実は仕事をしてなかったこと、不必要な仕事であったことも表面化してくると。それが判明した時点から、大規模なリストラがスタートすると。これは一つの仮説だが、コロナ・ウィルス収束後は社会の変化スピードが速まることは間違いない。この時期に多くの人にあって多くの情報をえて、仮説であっても自分なりの仮説は立てそれに備えての行動は今から起こすべきだと切に感じる。

「長いトンネルを抜けると雪国だった」は有名な文章だが、20歳代のころ240Zで富士五湖周辺をドライブした。秋か年末頃かは時期は忘れたが、爽快に走っていたが、トンネルを抜けるといきなりアイスバーン。雪道未経験の私は未熟にも急ブレーキをかけ、下りのカーブだったのでなおさらで、制動を失ないガードレールに突っ込んでしまった。アイスバーンをイメージできなかった私の大失敗である。コロナ・ウイルス終息後は別世界が2020年は別世界が広がっていると思う。マスコミからではなく信頼できる人の見解や情報が、その予知のベースとなること間違いない。

残念な記事、残念な仕事

数年前に当社の若手の幹部社員が退社した。退社後は友人に誘われ個人事業主としてアマゾンの宅配をするという。友人からは一ヵ月の売上明細を見せてもらい、記憶ははっきりしないが一ヵ月で70万円位の売上があったと思う。この売上から車両の償却費と燃料代を差し引くと手取りで、かなり高収入である。でも売上のベースは配達件数で100%の歩合、土日祝日も働き、遅い時間帯まで個人宅に配達する。本人曰く「家族の為に365日死ぬ気で働きます」と言って退社した。これがギガワーカーであり、実態は厳しい労働環境である。正規労働者の賃金では成立しない仕事である。健康保険は?厚生年金は?病気をした時の保証は?働けなくなった瞬間から収入は無くなる。どの様な経過があったか知らないが、赤帽に代表され軽トラックの輸送業務で、日本で唯一個人経営が認められている運送業務である。個人経営なので働き方改革もあったものではない。職業に貴賤はないが、法の抜け穴であり、残念な仕事に思えてならない。

自社ドライバーからギガワーカー頼りへの仕事のシフト、ヤマト運輸は何のために宅配の仕事をいままで拡大させてきたのだろうか。お客様の利便性の為、会社の利益の為。正社員や下請けを問わず、そのサービスを維持する為に働く人を犠牲にして良いのだろうか。ヤマト運輸は国の規制と正々堂々と戦い、市場も自ら創造し現在のサービスを作り上げてきた尊敬すべき会社である。でも電子商取引の拡大が独創性をもったヤマト運輸のビジネスモデルを大きく変え、方向性まで見失ってしまった様に思えてしまう。我が社も独自の長尺物の全国配送に取り組む様になって、顧客様に喜んでもらい、弊社の社員も幸せになり、パートナー会社も豊かになり、地球環境にも優しい、そんなビジネスができないかと願ってきた。規模が小さいからこんな理想論を言えるのだろうか。

出張続きの1月

6日から始まった1月だが、出張が名古屋1泊・金沢2泊・奈良1泊・大阪1泊、福岡2泊、名古屋1泊と立て続けにあった。結果的に月の半分は会社におらず多忙な一ヵ月だった。出張の夜は仲間と酒を飲みながら長時間語り会うので、

生活も不規則になる。月の後半は風邪をひきかけたが、自宅で充分な睡眠をとり何とか持ちこたえた。

数年前から出張も単に要件を済ますのではなく、半日か一日のフリータイムを設けて、現地での散策やご当地グルメを組み入れることにしている。混載輸送のパートナーが全国にいるのでおのずと出張が増える訳だが、それも度々訪れると観光スポットもだいたい観てしまって二回目や三回目は感動がかなり薄れている。土産も同様で、帰りのJR駅や空港で買物もほとんどしなくなった。東京に住んでいたら東京観光や東京土産は買わない、度々訪れると全国が土地勘もできてだんだん地元の様になってきた。全国に向けての長尺物・重量物の混載輸送のお陰ともいえる。

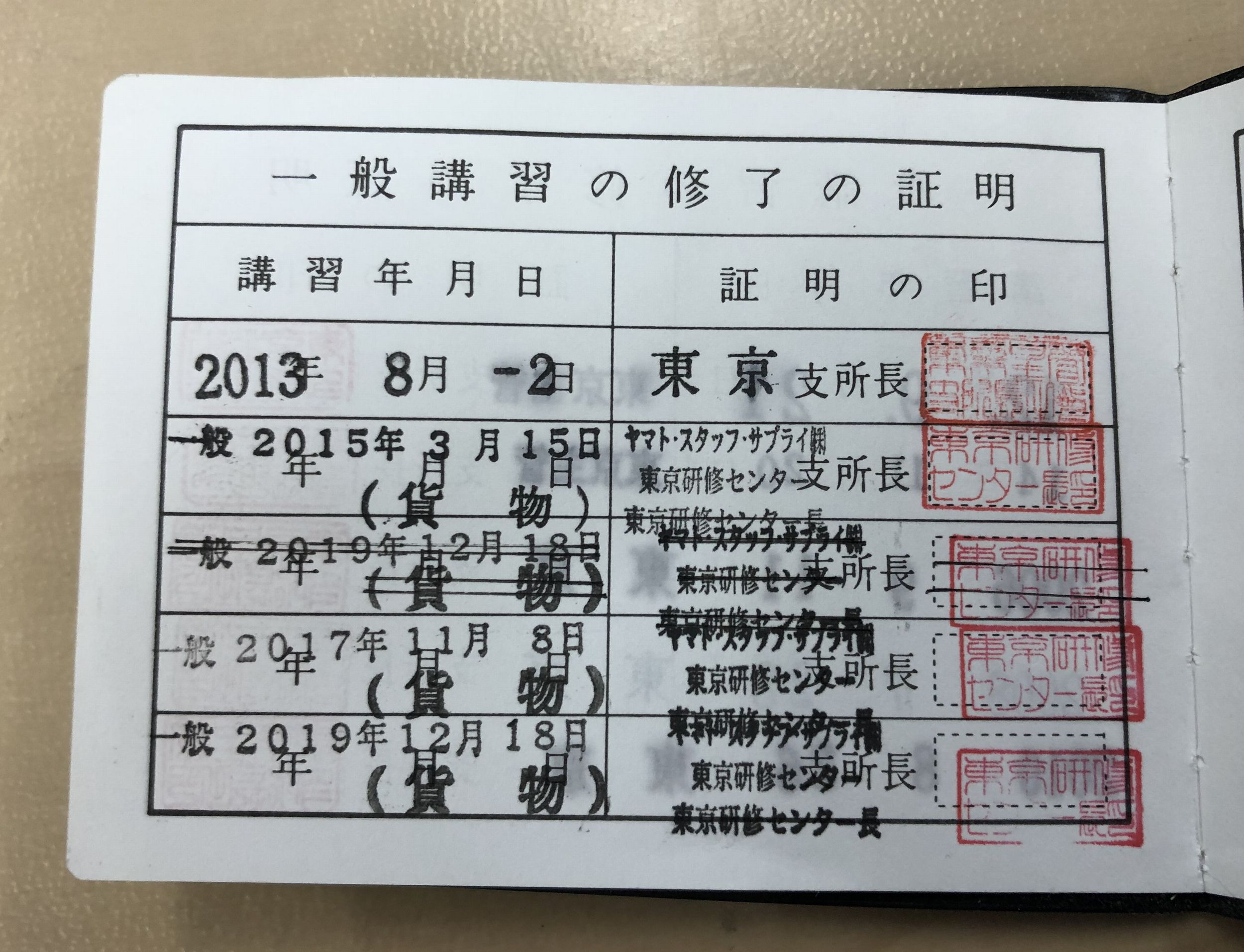

運行管理者一般講習

運行管理者一般講習は2年に一度の受講が義務つけられている。

義務化されいるからいやいや受講に来る人もいるが、私はこの受講を毎回とても楽しみにしている。講義の重点項目説明やテキストにより運輸行政の変化がつぶさに理解できる。経営指針作りにヒントになることも多い。運行や運転者の管理方法も具体的に教えてくれるので、聞いた翌日から会社に取り入れることができる。過積載→点呼→健康と重点項目も年々変化しており、今回は働き方改革の影響で労働時間管理が大きな焦点になっていた。

実運送を行う事業所では運行管理者設置が義務付けられているが、この講義は対象事業者でなくと是非も聞いてほしい人達がいる。輸送依頼する顧客や元請や運送取扱事業者である。運送は実運送を行う事業者が下請になっているケースが多く、運送スケジュールを実際に組む顧客や元受が必要な知識がない場合が多い。これでは現場の環境はいつまで経っても改善されない。実施に知らないが故に、20年前感覚で運行スケジュールや時間管理で配車を組んでいるシーラカンスの様な事業所も多くある。

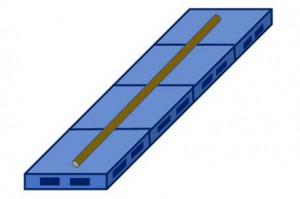

大激戦のパレット物、長距離混載サービス

長距離の混載サービスを提供する運送会社は沢山ある。知っている名古屋の会社だけでも東京⇔名古屋間を100台の車両で動かしているが、その料金は荷台の使用面積で決められ、荷台の30%の使用するなら一車代金の30%の価格になる。使用される車両はウイング車で貨物の多くは雑貨等のパレット物が中心で多くの運送会社が参入しているので、激戦の分、運賃もリーズナブルとなる。

食品や雑貨のパレット物には適するか、ただしこのサービスを利用して長尺物を運ぼうとすると大きな落とし穴がある。図式の様に4メーター物の長尺を運ぼうとすると4枚のパレットを使用することになり、少量であったらかなり割高になる。総合トラックの提供するサービスは、長い物や異形物を組合わせて運ぶ専門業者である。重量換算で運賃がはじきだせることができ、お客様が納得する運賃に近づけることができる。それでも異形状なモノと積み合わせるので大型車の荷台でも約7トンでほぼ満載になる。

誰でも入手できるデーターから

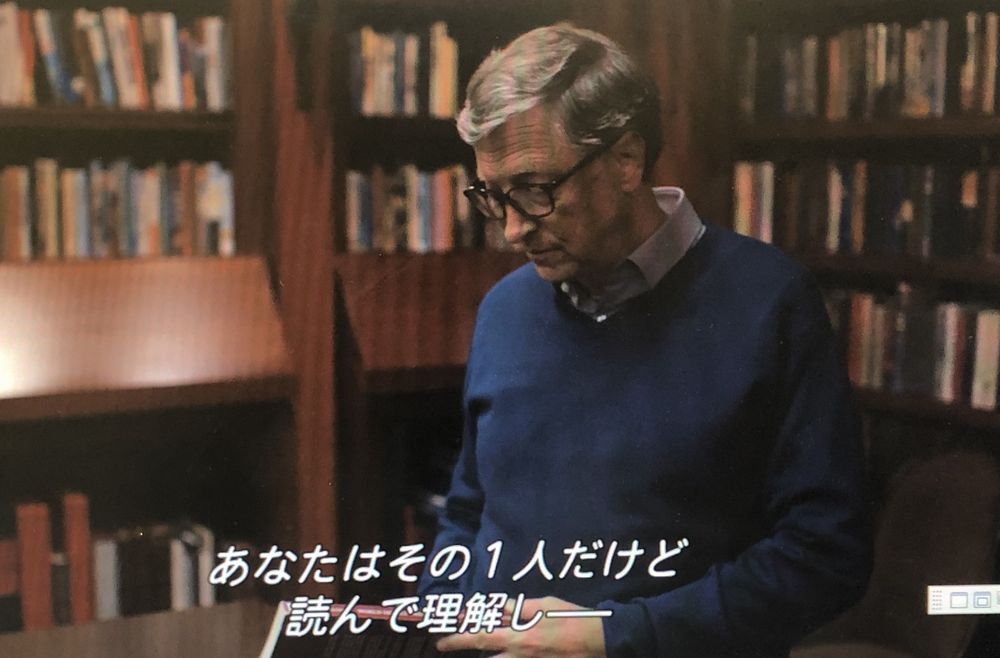

ネットフリックス制作のドキュメンタリー「天才の頭の中<ビル・ゲイツを解読する>」3話を観た。ビル&メリンダ・ゲイツ財団の「全ての生命の価値は等しい」との信念のもと、ポリオ全廃、開発途上国40億人の公衆衛生、安全な原子炉の開発を紹介している。ウォーレン・バフェトの多額の寄付で世界最大規模になった363億ドルの財団の資産も、その地球規模の活動からは決して潤沢な資金ではない。アルキメデスの格言「私に支点を与えよ。そうすれば地球を動かしてみせよう。」を連想してまう規模の大きさ。

特に興味深かったのは、情報の収集方法だった。ビルゲイツは問題解決に取組む時は、関連の図書を徹底的に読み、キーマンとなる人を探しコンタクトを取るという。ドキュメンタリーの中では毎年発刊される世界開発銀行を紹介していた。誰でも入手できる本だがそこに書かれている事実を大切にしている。ウォーレン・バフェトも同様で、株式に投資する時は誰でも入手できる株式報告書を徹底的に分析すると読んだことがある。二人に共通していることは、誰でも入手できる公けな情報で判断していること。

2017年に顧客数十社を招いて、物流クライシスを伝えたく物流勉強会を開催したことがある。講演の開催日が近づくにつれ図書館に入り浸って、色々な経済紙の物流特集や物流関連の新聞を目を通したが参考になる情報は得られなかった。記者の固定観念や分析が返って邪魔になった。そんな時政府発行のデーターが多いに役立った。一方で仲間の運送会社で起こった事実を重ねてみた。マクロとミクロでストーリを組み立てたら色々なことが見えてきた。

いま図書館(ネット上でもあるかも)で調べたいことがある。日本の都道府県別の過去の人口変化と予測値である。首都圏では体感できないが、一旦地方に行くと人口減少は大問題になっている。我々は全国への長尺物混載ビジネスを展開しているが、この分野から大手物流会社が不採算を理由に相次いで撤退している。地方が地方として人口を維持する為にも、これ以上の物流過疎地は決し作ってはならない。

パワーハラスメント

ブラック企業・セクハラ・パワハラ・オタク・アスペルガー・クレーマー。これらの言葉を発する人にはたとえ冗談であってもどこか悪意を感じ、自分自身は使う気持ちにはなれないし、友達にもなりたくない。言動を逆手にとり、自分を正当化し優位に立とうとする。浅はかな知識で言葉だけで分類して、言動の意図や本質を見ようとしない。

知り合いの社長が情熱をもって社員のある行為に対して説教したら、録音を録られておりパワハラとして数千万円(示談金5百万)の訴訟を受けている。その彼は同様の手口?で前の会社でも3百万円を手にしていたそうだ。労働問題に強い弁護士に相談したら、示談を進められたという。社員を信用できない、いやな時代だ。

私の卒業した中学校はマンモス校で1学年10クラスあり、学年が上がる度にクラス替えが実施される。二年になった時に吉田先生が新担当になったが、友人から「当たりだよ」と言われ、先生のクラスで羨ましいとも言われた。友人曰く本当に生徒のことを思ってくれて、年に一度有るか無いかだが、生徒の行為がある一線を超えた時は真剣になって怒るという。普段は静かで授業も坦々と進められ、至って特徴のない先生だった。半年も経ったころ、理由は忘れたがある生徒に対して吉田先生が「君は・・・」と真剣に怒っているのを目撃した。生徒に詰め寄った先生の拳は震えており、目は狂気だった。言葉は怒りで声が出ずにらみつけていた。今なら先生の行為は、パワハラで一発アウトだ。先生が尊敬できる良き時代だった。(右の写真は先日中学校の前を通った時、同窓の兄に撮ってもらった)

そういえば私のオヤジは巨漢で存在自体がパワハラだったが、1時間2時間とド迫力で叱られるうちに「人間どうあるべきか」の浪曲になっていた。

愛がない

スポーツクラブの女性インストラクターが落ち込んでいた。「業者に頼んで数か月かけ家の内装工事をしたがその仕上りが素人並み、クレームも受付けてもらえない。仕事に愛がない。」とレッスン前に嘆いていた。彼女はさらに話を続けた「私はプロとしてSUP(プール上でのヨガ)をレッスンしているが、本当に私がお客さんからプロと言えるのか悩む時もあり今も悩んでいる。でも今日のレッスンは皆さんの要望を聞きつつ、愛を入れていきいます」と。

リフォーム工事も紹介者がいればクレームが通用するかもしれないが、一回限りの発注だと泣き寝入りするしかない。でも日常の空間なので内装を見る度に不快な気持ちはよみがえる、深刻な問題である。慰める言葉も見つからなかったが、一時間のレッスンの後「今日のレッスンも愛が入ってましたよ」と伝えた。おせいじではなく、実際にそう感じた。

他人から受けた嫌な事を、自分自身の行動に置き換える思考は正しい。「お客様第一」より、「自分の仕事がプロと言えるのか」「愛をこめているか」の問いかけの方が、私はピンとくる気がする。彼女にマネて、自分自身にも我が社にも問うてみたが・・・、反省する箇所だらけだ。

浦安クリーンセンター

会社から1km位のところに浦安クリーンセンターがある。回収業者さんと契約しているので事業ごみをクリーンセンターに直接持ち込むことはないが、ちょっとした時便利である。

今日は粗大ごみを乗用車で持ち込んだが、事務所の一角に小型家電回収コーナーを見つけた。ちょっと捨てるには気が引けるリモコンや電卓や携帯電話など、希少金属回収する目的で設置されていた。早速ポスターをネットからダウンロードして、会社でも小型家電の分別することにした。これで資源系の分別がまた一つ加わった。材木/段ボール/新聞/その他紙/ペットボトル/空き缶/ガラス/電池/金属/廃油/ペットボトルキャップと、今回の小型家電で12種類となる。

少子化と地方

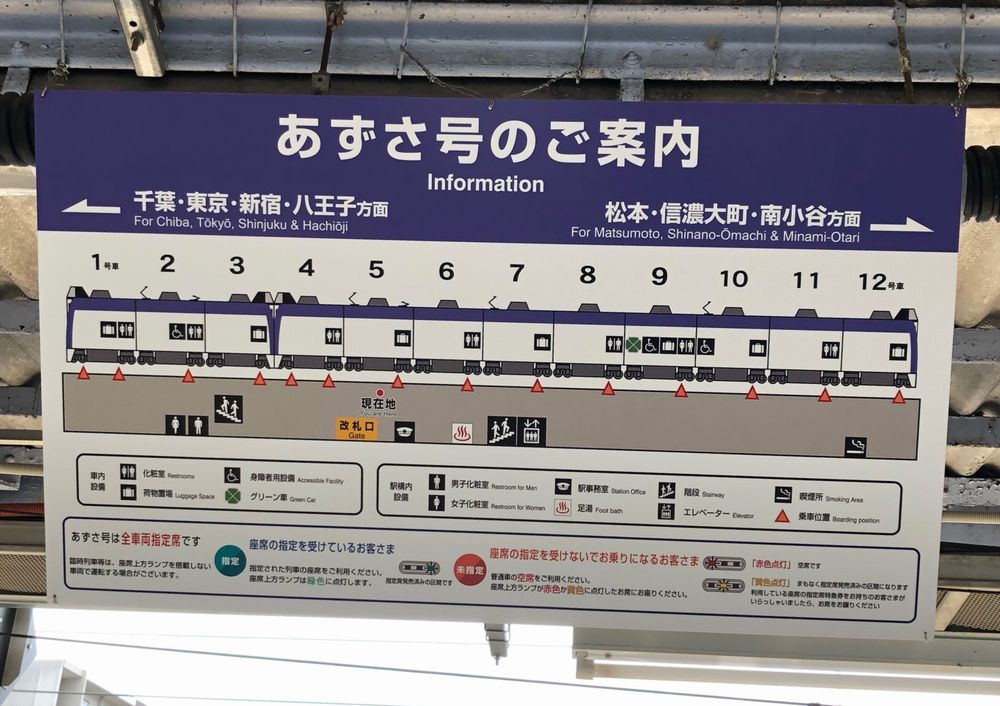

下諏訪に行く。行きは新宿からバスで下諏訪まで、帰りは上諏訪駅まで送ってもらい中央本線「あずさ」で新宿まで。

今年3月のダイヤ改正で、大きく状況が変わった。

1)下諏訪駅には「あずさ」が止まらなくなった。

2)「あずさ」から自由席が無くなり全席指定に。

3)40%位の割引の回数券が無くなった。

2)と3)は実質的値上げ。

前日に千葉・天津小湊にいったが人口が減少しており、駅前商店がシャッター街なっていた。諏訪や岡谷地区も同様で人口が減少している。15年位前から定期的に下諏訪を訪れるが、年々のさびれている感は否めない。人口減少は首都圏にいるとあまり感じないが、地方から先行して進んでいる。JRからすると利用客が減った分は、実質的に値上げすることと、利用客の少ない駅は切り捨てて行かなければサービスの維持できない。下諏訪も地元の商店もあるがチェーン店も多くでており、チェーン店は徐々に閉店すことも容易に想像できる。地方での生活は年々不便なる。

日本は首都圏だけで成り立ったいるのではなく、国土全体で成り立っている。選挙でも一票の格差を是正し、人口減少に順次て議員数も減らしていくと、国会議員もだせな県も今後出現するかもしれない。人口が少ない県は国政に対する発言権も減り、予算も引っ張ってこれなくなる。

大手物流会社はこの2~3年で混載で長尺物や異形物を全国に運ぶことを中止してきた。一般消費者はそれほど感じないが、メーカーが地方に販売しようとすると現在は運賃が大きなネックになっている。せめて我々が携わる物流だけでも地方が地方として維持できる状態を維持したいものだ。