だいちゃん Diary

日曜日は何のためにあるの?

最近、自分の趣味を、靴磨きと言っている。

靴磨きの奥は深い。一週間に同じ靴は二度は履かないので、当然週末には5~6足が靴磨きの対象になる。

60分~80分の時間をかけて、靴を磨いていく。その中でも1~2足に集中させて、時間の大半を磨き込みに費やす。

フランスの貴族は、自分の靴は自ら磨くと何かの雑誌に書いてあった。高貴な作業なのだ。靴クリームのキュイの匂いが、リラクゼーションを演出する。そして、次にアイロン掛けが待っている。

靴磨きを趣味というのは、正確には誤りである。

仕事しか趣味がない私としては、月曜日からスタートする仕事を円滑に進めるための準備に日曜をあてるのが楽しい時間の過ごし方なのである。釣りが趣味の人が、釣具や竿の手入れする心境に近い。

ドライバーでも仕事が無いのに、土日に洗車に会社にくる社員がいる。ピッカピカの車、爽やか気持ちで月曜日が迎えられる。 カジ

こんな事を伝えたかった

N新聞の取材を受ける。民主党が総選挙のマニフェストに、最低賃金を全国平均で時給千円とする数値目標を掲げ、政権政党になった。最低賃金の上昇について運送業界への影響を聞きたいとの取材であった。

運送業界への影響は少なからずある。ドライバー職は外国人労働者やアルバイトは少ないので、賃金レベルはクリアーしているが、物流加工等の一般軽作業やパート事務員の時給はダイレクトに影響を受けそうだと答えた。

運転手の給料は、このところ下降傾向にある。業種平均でもその傾向は出ているが、荷動きが悪い業種の荷物を運んでいるドライバーは相当影響を受けている。

運送業は、勤続年数は評価されない。20年勤続のベテランドライバーと数年のドライバーも運送売上は余り変わらない。当社もそうだが、運転手の給料に売上に連動した歩合制を採用している会社が多い。だから物量の減少が給料を直撃する。

かつては月給40~50万円位の時代もあった花形の長距離ドライバーも、仕事は年々過酷になるのに反し、ここ数年月給は下がり30万円を切るケースも多々ある。

良き時代を経験した50歳過ぎのドライバーも今になってドライバー職を選んだことに後悔せざるえない状況。月給30万円は一見良さだが、ボーナスは名ばかりの業界で、退職金も大手以外ではしっかりと支給する会社は少ない。

運送業に従事する人は、仕事に誇りが持ち、運転も好きで、体を動かしていくら汗を流しても文句は言わない。でも一家の主として生計は立てていきたい。幸せを求めて働いている。

私は、共働きでせめて2人の子供は高校を卒業させられる給料は、業界として確保していきたい思う。子供が2人なら、人口維持にも貢献できる。

そんな想いを込めて、最低賃金千円は少なからず影響を受けるが、結論は賛成だと答えた。その達成のためにも、業界として価格競争から価値競争への舵取りは必要不可欠だ。

(写真: 新聞掲載に使われた写真)

「良い仕事をしなさい」

名糖運輸の中興の祖、田中久夫先生に年に数回経営のご指導を仰ぐが、90歳になられても、そのアドバイスは核心をつく。

数ヶ月前の勉強会で「物量の激減で、一般的には黒字化を目的にするのではなく、いかに赤字を最小限のするか、のための激烈な価格競争に陥っている。先生の過去の豊富な経験に照らして、この現状を打破する為のヒントやアドバイスを」と質問した。

先生は少し間を置かれて一言「良い仕事をするように心がけてください」と言われた。その説明は一切されなかった。先生のご指導は私心をはさまず、ニュートラルである。ラジオの人生相談は好きでよく聞くが、相談内容を聞いていると首をかしげることがある。多くのケースで、相談者は相談以前に自分なり答えをもっておりそれを正当化したい為の誘導質問だったりする。回答者が相談者の思考パターンの延長上で答えを出しても、本当の幸せはには導けない。

田中先生の解答は、正に肩透かしだった。でも時間の経過と共に先生の真意が理解できるようになった。先生はこう言いたかったのだと思う。「あなたの会社の売上はいくらなんですか? 数百億ですか? 数千億ですか? 業績を景気の責任にできるのはそのクラスですよ。自社の業績悪化の原因を、不況に転嫁する前に、あなたは社長としてやるべきことしているのですか? 確かに安い価格を望まれている顧客もいるかもしれないが、良い仕事をする運送会社を望まれている顧客も多くいるのでは? こんな時代だから、良い仕事がより評価されるのではないですか? 頑張りなさい。」と

マンパワー

週一の業務ミーティングで、シルバーウイークの前後、お客様の電話対応に追われて配車業務が雑になってしまったとの反省があった。

定期的にオーダーをいただくお客様に加えて、久しぶりに声をかけていただくお客様が多数あった。久ぶりのお客様が意外と複雑な内容の仕事だったりもする。

私の最近経験した事を引き合いだして、今後の対策とした。

浦安駅のA銀行窓口で順番を待っていると、待ち時間が長いことにしびれを切らし、「奥にたくさんの人がいるに、窓口の数が少なすぎる。何時まで待たすつもりか?」と文句を言っている人がいた。この人は単に苦情を口にしただけで私も同様にイライラしていた。

後日、新浦安駅のB銀行に行った時、昼時間だったので混雑を覚悟で待っていたら客数が多い割にすぐ名前を呼ばれた。よく観察すると通常窓口に加えて、カウンター越しに数名の行員が立ち仕事で応援していた。

どちらの銀行も、行員は一生懸命に仕事をしている。お客様から不満がでる銀行と、そうでない銀行の差は、窓口の行員の能力差ではなくマンパワーの差だ。加えて言うと、上に立つ人の計画性や対応力の差である。だったら、今後我々は今後どうすべきか見えてくる。

(写真: 電話が一日中鳴り続けた)

COCOファーム

知的障害者の社会活動のモデル企業として、ワインを製造販売するココファームと、スワンベーカリーはその代表格。日本中だけでなく海外から、その運営を学ぼうと連日見学者が絶えない。今日はスワンの海津社長の始めてのココファーム見学に同行する。

見学の後、ココファームの池上専務とスワンの海津社長との意見交換。共通点が圧倒的に多く、運営の本音や実態も聞けて素晴らしい経験をさせてもらう。

① 「障害者がまごころ込めて作りましたので、どうか買って下さい。」とは絶対言わない。まごころを込めているのは、障害者も健常者も同じ。そんな安易な販売をするから、買う人が障害者に対して上から目線になる。

ココファームのぶどう園から採れるワインは年間約3000本。障害者に体を動かす場を作ることが目的でスタートした農園、手間をかけることはいとわない。農薬を使わないので雑草・害虫・カラスと、毎日が闘い。機械化に頼らない丁寧な手作業は、ブドウの品質を高めていく。その結果として、高品質のワインの誕生。

ココのワインは年に一度、ビン詰め後販売するが直ちに完売になる。品質に対して価格が安いことを消費者が認知しているからだ。スパークリング「NOVO」は1本9500円、ドンペリニヨンと同じ価格帯にある。障害者が作っただけの理由で買える価格ではない。

② 障害者はできないことが顕在化しているが、健常者はできないことが潜在化(ハンディを隠す知恵がある)している。人間だから欠点やハンディは大小の差はあれ誰もがもっている。

こころみ学園に入園して10年間、全く仕事をしなかった人がいた。でも何かが吹っ切れた11年目から、別人に様にモクモクと仕事をし始め、今では職場でなくてはならない存在になっている。それを10年間暖かい目で見続けたも学園も素晴らしい。

健常者は仕事をしたふりをするのが上手だという。納得してなくても働ける弊害かもしれない。

③ 知的障害者は「わからないことがわからない」。でも一端納得すると、わからないことでも一生懸命やる。それが素晴らしい魅力になる。一人一人が天使だと言う。

自然相手、ある年ブドウの収穫が壊滅的な打撃を受けた。資金が潤沢ではないココファームにとっては大問題。深刻な状況の中、一人の障害者が「明日もブドウを作ろう」とサラッと言った。池上さんはその一言が大きな支えになったと言う。

考えてはダメ、そんな時だから自分達にできることをするのが正解のなのだと気付かせてもらった。障害者は健常者が見えていない大切なモノ、本当のことが分かっているのだと、池上さんは話の中で何度も折々に言っていたのが印象的だった。

(写真1: こころみ学園がぶどうを作り、ココファームが醸造する)

(写真2: 平均斜度38度のぶどう園。日当たりは最高)

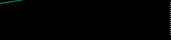

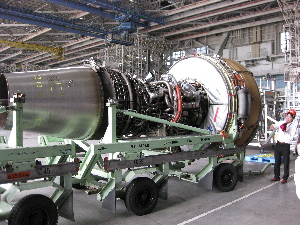

ANA整備工場見学

驚いたことの数々

①飛行機は飛ばしてはいけないもの。

航空行政は「飛行機は飛ばしてはいけないもの」という概念からは始まる。飛ぶ許可を得る為に、数々の条件が設定されている。その一つが機体の整備である。点検も4段階に分かれるが、4~5年に一度実施される重整備は約1カ月×120名により費用は一機当り数億円になる。

②購入時より引退時の方が、高性能になる飛行機。

車は性能が劣ってきて廃車になるが、飛行機は整備の度に性能を高めているという。車がオーディオやカーナビを買い足して快適性を高める様に、飛行機も安全性や走行性を高めるために整備している。

③変わろうとするANA。

参入障壁が高く規制で守られてきた業界。近年になり、激化する国際競争と急速な外部環境の変化にさらされる中、生き残りをかけ変わろうとする姿勢が話の折々に聞けた。

アユミギャラリー

神楽坂のアユミギャラリー。

画廊オーナーの鈴木喜一氏の毎年恒例の自身の個展のオープニングレセプション、司会を務める。

鈴木喜一さんと知り合って親しくさせていただく様になって15年位。

鈴木氏の本業は建築家だが、ギャラリー経営、建築塾・美術塾・写真塾を主催、武蔵野美術大の講師、文筆活動等マルチな活動。金儲けの物差しでは、評価は高くないだろう、なぜなら年間に3件しか建築設計を手がけず、その顧客も縁故がほとんどだから。でも交際範囲は幅広く、老若男女問わず、自然体のキャラクターに圧倒されてしまう。

人をたくさん雇用して手広く商売してきた建築設計事務所は、この不況では大変だろうが、微妙なバランスをもって多角的に、且つ質素な経済活動してきた鈴木事務所はびくともしていない。その理由は、利益を追いかけず、自分の納得する仕事や人との縁を大切にしてきたから。

地上部分は普通だが、実は土の中の根っこは大きい大樹の様に。

仕事の作法

鍵山秀三郎著「仕事の作法」(PHP)を読む。

【安易な価格競争に走るなかれ】の章より・・

ただ「安ければいい」という昨今の考え方は、この付加価値の否定につながります。自分では何も努力せず、生産者に無理難題を押しつける。安い売りするために、コスト割れの仕入れ価格を要求する。一方、仕入れた商品を何の工夫もせず安売りする。少しでも商人としの誇りがあるのなら、安易な価格競争に走ることなく、心のこもったサービスを付加価値として提供すべきです。(P97~100の抜粋)

鍵山さんは、一缶100円の清涼飲料水が仮に39円になったとしても、豊かな気分になれないし、三本一緒に飲む人はいないし、ものを粗末にするだけと説く。

そういえば「経済は皆を幸せにするための道具」と藤本幸邦さんが言われていた。

皆が付加価値を尊重しあえば、皆が幸せになれるかもしれない。物を大量に作り、安価にして大量に消費していくことで幸せにはならないかもしれない。

今の景気を考え合わせた時、運送に携わる我々は、どんな考え方で何をすればいいのかを考えてみると、これも又難しい問題だ。

(写真: 「問題に近づく」 写真は市販のカレンダーより)

ドライバーの一言

引き取りに来た、顔なじみのドライバー

「総合トラックさん、荷動きいかがですか?

昨日は仕事がなく、午前中は会社で待機していました。

今までからすると考えられないことです。」

3月末は年度末や引越しも重なり、年間を通して一番忙しい時。

景気の悪さが、身にしみる一言だった。